保健食品再套“緊箍咒” “補血”等不再獲批

2015-08-28 14:20:24 來源: 北京日報

最近,保健食品的命名亂象將再次治理。國家食品藥品監管總局網站昨日消息,總局不再批準以含有表述產品功能相關文字命名的保健食品。

命名再次規範

昨日發布的《關於進一步規範保健食品命名有關事項的公告》指出,《公告》旨在“對保健食品實施嚴格監管,避免因保健食品名稱中含有表述產品功能相關文字而誤導消費者,保護公眾健康”。此外,《公告》還給出了具體時間表:總局不再批準以含有表述產品功能相關文字命名的保健食品;已注冊的名稱中含有表述產品功能相關文字的保健食品,申請人應當於2015年12月31日前申請變更;自2016年5月1日起,不得生產名稱中含有表述產品功能相關文字的保健食品。

2012年,食藥監總局就修訂印發了《保健食品命名規定》並製定了《保健食品命名指南》,比2007年公布的試行版《規定》更為詳細。祖傳、宮廷、秘製、特效等,這些詞都上了命名“黑名單”,禁用語還包括“天然”,以及納米、基因、太空等。在業內看來,食藥監總局對保健食品的監管力度再次加大,從“起名字”這一關就開始嚴加規範。

“食”“藥”不能混為一談

記者翻閱2012年版《規定》發現,“聲稱具有特定保健功能的保健食品,其通用名中含有表述產品功能相關文字的,應嚴格按照規範的功能名稱進行描述。聲稱兩個及以上功能的產品,不得使用功能名稱作為通用名。”而新版《公告》則直接對表述產品功能的名字予以不批準。

中國食品產業評論員朱丹蓬表示,一些食品自稱“功能食品”,並沒有在食藥監部門注冊,強調自己功能性和治療性,向保健食品靠攏的行為實際上是打了法律的“擦邊球”;而一些正規保健食品也在名字中突出產品功效,很多消費者會產生食品和藥品功效一樣的錯誤觀念。

在朱丹蓬看來,目前保健食品和藥品之間界限仍較為模糊。保健食品在名字上做到科學,是消費者理性選擇“食補”的基礎。

保健食品代替不了藥療

去火、養胃、健脾、壯陽……市麵上普普通通的食品經過包裝宣傳搖身一變,仿佛個個都成了各顯神通的功能大師。業內人士坦言,“功能食品”是個偽概念,很多食品並不屬於保健食品的“正規軍”。食品隻有獲得保健食品審批、外包裝有國健字號批文(即“藍帽子”),消費者才可放心選用,不過保健食品也並非“萬能”。

微信朋友圈中,一些“藥療不如食療”的信息總能獲得高轉載量和點擊量,保健食品廣告宣傳誘人,所謂的養生食譜、食療書籍也更是層出不窮。營養專家提醒,對於一些慢性病症或由飲食不當而引起的毛病,比如胃病、慢性咽炎、高血糖、高血脂等,通過食療確實能起到一定的效果。但對於像糖尿病、各類癌症等器質性功能性損害大,病情較嚴重的病症,食療的效果卻是非常有限的。食療很多時候對病情隻能起到緩解和改善的作用,隻能作為一種輔助治療手段來使用。

熱點推薦

-

主要食品配料廠商攜手支持可持續農業

-

別樣肉客在華推出脆香酥炸植物基蟹餅,為新春佳節增添美食新選

-

ADM首度亮相FBIF2023,探索食品飲料的今天、明天和未來

-

專訪嬰兒水團體標準製定者:為何為嬰兒飲用水製定更高標準?

-

使用梅特勒-托利多X光機的五大理由

-

“冒牌”保健食品實為三無產品 多起假冒保健食品案被查

-

普通食品混在保健食品中賣 湯臣倍健被指誤導消費

-

買保健食品 謹防這些“驚喜”

-

研究表明,貝利優的帕拉金糖可促進超重成年人釋放GLP-1

-

恒天然公益林走進內蒙古:聚力煥新“綠色朋友圈”

-

貝利優將減少維格莫爾工廠的二氧化碳排放

-

亮相FIC2024, IFF驅動“超值不負美味,健康美好有為”多元化食品體驗

-

人民國肽集團-伊山油脂榮獲“伊犁州放心消費承諾單位”稱號

-

帝斯曼-芬美意舉辦首屆中國可持續發展論壇

-

阿根廷足球隊同款麥香雞味塊,拿捏住了!

-

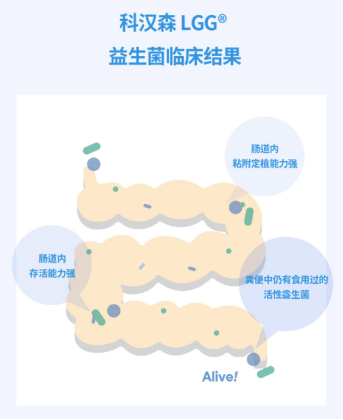

《食品用益生菌通則》團標發布,你吃的益生菌達標了嗎?

-

恒天然NZMP攜獲獎菌株亮相2021亞洲食品配料中國展

-

菊苣根纖維菊粉和低聚糖是經過科學驗證的益生元

-

功能食品配料——低聚木糖的功能及其應用研究

-

早期營養——影響人一生的健康基石

-

益生元在慢性病預防中的作用

-

雀巢健康科學:讓營養成為治療的一部分

-

雀巢健康科學助力中國“特醫食品”行業發展

-

中國或將成為最大的特醫食品市場

-

益生菌的另一個應用領域:紅茶菌飲料

-

美航天局探索出益生菌在宇宙飛行中的可行性

-

功能性食品配料低聚木糖撬開大健康時代

-

民族菌,中國夢

-

巧克力:甜蜜也可以無罪

-

半個小時就見效的保健酒 裏麵到底加了什麼?

-

網傳酵素功效神奇 專家稱喝酵素還不如吃水果

-

進口保健品遭遇史上最嚴世界杯赛程预测 法

-

飲料能替代水? 能量多的飲料喝1瓶相當於吃1個半饅頭