中藥材屢曝安全問題 中藥材市場“治亂”迫在眉睫

2015-03-23 14:34:56 來源: 中國中醫藥報

中藥材屢曝安全問題,“受傷”的是整個中藥行業。對中醫中藥的長遠發展,無異於飲鴆止渴,構成很大的破壞。

客觀來講,近年來,相關部門對中藥材的監管力度不可謂不大,對中藥材市場亂象的整治不可謂不嚴厲。2012年9月,國家食藥監總局曝光了安徽一批生產企業通過違法給中藥飲片染色達到增重目的的情況。其中,6家企業被收回GMP證書,並對其中12家企業立案調查。應該說,曾經混亂的中藥材市場秩序得到了好轉,但嚴格的監管、嚴厲的整治並沒有改變中藥材市場普遍摻雜使假的局麵,專項治理和集中整頓總讓人覺得是“按下葫蘆浮起瓢”。

究其原因,中藥材市場整治隻解決了流通領域的部分問題,而中藥材從種植、生產到經營“靠天吃飯”、粗放式發展的痼疾並沒有徹底改變。由於中藥材的來源缺乏有效控製,加上監管者檢驗鑒別的手段相對有限,有些中藥材難以進行有效鑒別,於是眾多中藥材生產經營者不惜鋌而走險,製售假、劣中藥材,並從中牟取暴利。

像原料是25元的岷縣當歸經過千裏跋涉,在安徽亳州切片損耗後,價格竟變成比原產地還低的17元,這能是真的嗎?

值得注意的是,地方保護主義對行政執法的幹擾也難辭其咎。在地方保護主義的籠罩下,加強監管還可能扭曲為“監護”。相關數據顯示,很多中藥材專業市場為地方政府的支柱產業,超過了當地GDP的10%以上。因此,對一些中藥材違法違規行為的查處,當地監管部門要麼“視而不見”或“睜一隻眼閉一隻眼”,要麼“板子”往往高高拿起,輕輕放下,這無疑助長了一些違法者的囂張氣焰,使得監管查處走了過場。

還有就是,中藥材監管法規製度還不夠完善,不足以震懾違法違規行為。就《藥品管理法》而言,涉及中藥材生產經營行為的條款非常少。而藥品生產、經營質量管理規範中,也僅從中藥材采購、保管、驗收等方麵做了簡單的義務性規定。雖然,我國早在2002年就製定了GAP(中藥材生產質量管理規範),在該規範中,對與中藥材生產相關的產地生態環境、種質和繁殖材料、栽培與養殖管理、包裝、運輸與貯藏、質量管理、人員和設備、文件管理等方麵作了較為係統的規定。不過,由於種種原因,該規範並不是強製執行,而是由企業自願認證。由於缺乏相應的法律約束,中藥材市場上以次充好、以假亂真、摻雜、增重、染色、不同品種混用等違法現象屢屢發生。

如果任由偽劣藥材橫行,不僅會讓整個中醫藥產業陷入生存危機,重創中醫和中藥的公信力,還會讓服用劣質中藥的患者產生嚴重的不良反應,甚至危及生命。因此,中藥材市場“治亂”已是迫在眉睫,治沉屙須下猛“藥方”。

首先,製定統一的中藥炮製標準,規範中藥飲片的藥源、藥用部位及加工炮製方法,並從有效成分、浸出物、雜質檢查等關鍵環節對中藥飲片生產加以控製,促使飲片生產企業按要求建立完善的質量管理體係,規範生產行為。

其次,從種植源頭把控中藥材質量。當前應加大對種植戶的教育,通過成立合作社的方式將散戶集中起來,並加快建立追溯體係,從源頭把控中藥材的質量安全。對此,國際上植物藥的監管經驗值得借鑒。例如韓國,在其高麗人參的生產管理中,政府都製定了從人參的選種、種植、栽培到初加工的嚴格管理規範。

更為重要的是,要進一步完善並落實藥品安全地方政府負總責製度,對於那些因地方保護主義而不作為或亂作為的行政行為導致的中藥材市場違法亂象,應追究相關領導的行政責任或刑事責任。隻有嚴懲裝聾作啞的監管部門和失職瀆職的官員,才能提醒地方政府和各級監管部門,加大執法監管力度,不再屍位素餐,坐視假冒偽劣產品橫行,損害公眾利益。

此外,進一步完善藥品管理法律法規,細化和增加中藥材監管的有關條款也顯得十分緊迫。(作者係江西省新餘市渝水區食品藥品監管局局長)

熱點推薦

-

主要食品配料廠商攜手支持可持續農業

-

別樣肉客在華推出脆香酥炸植物基蟹餅,為新春佳節增添美食新選

-

ADM首度亮相FBIF2023,探索食品飲料的今天、明天和未來

-

專訪嬰兒水團體標準製定者:為何為嬰兒飲用水製定更高標準?

-

使用梅特勒-托利多X光機的五大理由

-

美廉美售問題“香辣花生” 過氧化值超標

-

食品工業急需關注營養安全問題

-

遇世界杯赛程预测 問題不投訴 多因“嫌麻煩”和“投訴也沒用“

-

江蘇市場監管局發布 2019年知識產權保護涉世界杯赛程预测 典型案例

-

食品標簽不符合世界杯赛程预测 法規定的七大典型案例

-

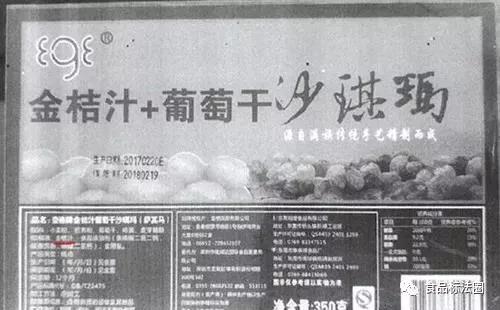

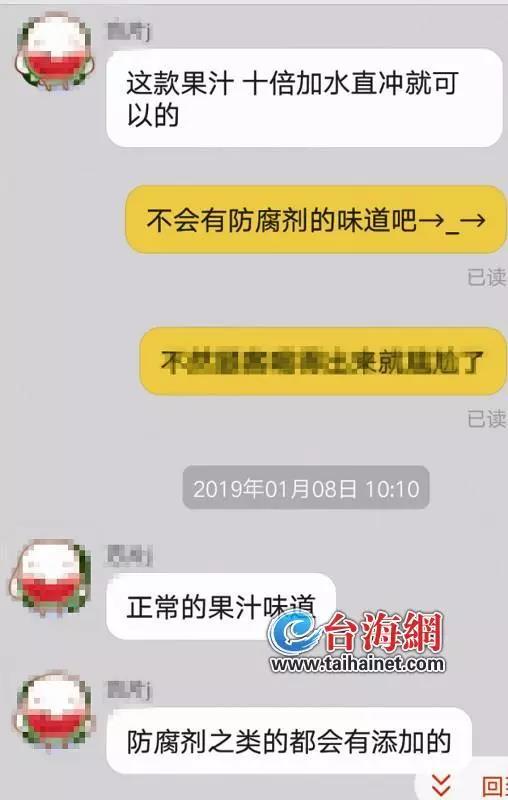

你喝的“金桔檸檬”可能是濃縮汁 網上9.9元可包郵

-

常德市食藥監局發布四例食品藥品違法典型案例

-

江蘇洋河無忌微商模式 “傳銷”還是“賣酒”?

-

保清水藍天 護食藥安全 我們永遠在路上

-

比起星巴克咖啡致癌,更可怕的是國外中文造謠媒體

-

賽默飛質譜創新50周年真情回饋,填寫調查100%獲贈雙重大禮

-

“特殊食品”有獎問答!答問題,抽紅包,百元現金紅包等你

-

“7.26”特大洪災已致25.53萬人受災經濟損失達61億元以上

-

謠言大合集:農產品質量安全十大謠言

-

引導生產 促進消費 中國茶博會讓老百姓喝上好茶

-

澳洲堅果協會2017年中國推廣活動火熱開展

-

鄭州市惠濟區食藥監局 全麵加強食藥監管

-

鄧州市強化學校食堂 世界杯赛程预测 監管見成效

-

山東費縣食藥監局紮實開展食藥抽樣檢驗工作

-

化害為利 變廢為寶 唐山市推進餐廚廢棄物利用處理

-

立足機改 多措並舉 ——黃平縣市場監督管理改革綜述

-

念好“三字訣” 守護“舌尖上的安全”

-

齊齊哈爾富裕:老人承包田被毀維權難 塔哈河私挖亂采嚴重

-

燒烤攤兒水煮花生檢測出甲醛成分 專家懷疑使用防腐劑

-

網絡訂餐黑店 緣何卷土重來?

-

食品添加劑越多,雪糕越曬不化?

-

保健品騙局隻求“吃不死人”何其毒也

-

美食類“微商”興起 “互聯網+私房菜”如何+監管?