直麵食品營養安全“三重門”

2015-04-08 14:54:31 來源: 《財經》

近幾十年,中國在促進糧食和營養安全方麵取得了長足的進步,但是營養不良(饑餓、營養不足和超重/肥胖)仍然廣泛存在,新出現的許多社會經濟和環境問題加劇了它的複雜性和影響範圍。未來這些問題不僅可能會羈絆住中國在糧食和營養安全領域的努力,還會顯著增加經濟成本。以可持續的糧食和營養安全為目標,采取綜合的政策和投資計劃不僅有助於改善中國食品生產體係的效率和質量,還將促進中國經濟和就業的增長。

世界上沒有任何國家比中國更理解2050年養活90億人的難處。中國的食品生產體係需要在一個新常態經濟發展模式下,養活不斷增加且越來越富裕的人口。

同時,中國的自然資源基礎越發脆弱,氣候變化影響著天氣和溫度規律,世界杯赛程预测 被越來越多人質疑——這些都是對中國糧食和營養安全的威脅,並且造成了很高的經濟成本。農業對促進新常態下的中國經濟增長有著巨大的潛力,同時還可以提高糧食和營養安全水平。

過去的35年,中國經曆了從農業經濟向製造業和服務業經濟轉移的快速轉型。1980年到2013年間,中國的國內生產總值GDP,以2005年購買力平價PPP為標準,以平均每年9.6%的速度增長,2013年中國的GDP規模幾乎是1980年的20倍(世界銀行World Bank 2015年數據)。由於經濟結構調整,最近的中國經濟增長率趨緩(7%左右),從投資驅動型增長模式轉向更有持續性的、側重於效率和質量的國內消費驅動增長模式。

糧食和營養安全麵臨挑戰

過去的35年,中國明顯改善了糧食和營養安全的情況,但是中國人口仍麵對“營養不良的三重門”:膳食能量攝取不足(營養不足),微量元素缺乏(隱性饑餓)以及膳食能量和營養素攝取過量(超重和肥胖)。

目前沒有關於中國營養不足人口數量的可靠估計。唯一的來源就是聯合國糧農組織(FAO)的估計,根據全國人均所需以及人均可得卡路裏計算。盡管對這種估算方法和數據目前還存在異議,但還是描繪了營養不足人口的一些基本情況。

過去20年全球範圍內2/3擺脫饑餓的人口在中國。2012/2014年,中國有1.51億營養不足的人,比1990/1992年的2.89億下降了48%(聯合國糧農組織 2014年報告)。同一時期,中國的營養不足發生率從23.9%下降到10.6%。盡管情況明顯改善,但是中國仍是位於印度之後全球第二大營養不足國家(營養不足人口占全球的19%)。

那麼問題來了,何以營養不足人口數量(1.51億)是貧困人口數量(1.05億)的1.5倍,理論上這兩個數字應該是相近的(國際食物政策研究所等2015年報告)。

與以卡路裏為基礎的饑餓指數相比,營養情況的數據更能全麵地展示中國的糧食和營養安全情況,包括微量元素缺乏(比如說維生素A、鐵、鋅和鈣),發育遲緩(身高相較年齡),消瘦(體重相較身高)和體重不足(體重相較年齡)等一係列指標。

中國營養不足人口數量也有明顯下降。實際上,中國在兒童發育不良、婦女貧血和成人超重這三個指標上都要低於公共健康警示的關鍵門檻值(國際食物政策研究所2014年報告),隻有兩個國家做到了這一點(另外一個是韓國)。1990年至2010年間中國5歲以下兒童的發育遲緩和體重不足的發生率分別下降了71%和73%(發育遲緩的發生率從32.3%下降到9.4%,體重不足的發生率從12.6%下降到3.4%)(世界衛生組織2014年報告)。

就總人口的情況來看,農村和經濟條件較差的家庭營養不足的發生率更高(關於研究的總結詳見Wong等人2013年報告)。老人、婦女、貧困人群以及進城人員貧血發生率更高(Li等人2013年報告)。

營養狀況對經濟發展也有影響。關鍵維生素攝取不足會削弱兒童和成人的智力和身體發育,影響學習成績、工作生產力和收入(Hoddinott 等人 2013年報告)。隱性饑餓被認為每年致使中國GDP損失0.2-0.4個百分點,換算成美元大概是每年25億到50億美元(世界銀行 2006年報告)。

中國不僅存在著營養不足的問題,也同時存在超重和肥胖快速增長的問題——由於過量攝取飽和脂肪、卡路裏、糖分以及久坐。最近一份研究表明2011年中國的超重和肥胖發生率在26%至44%之間,根據不同的判定標準;但是不管用什麼判定標準,中國在2011年的超重和肥胖率是1991年的1.5倍到2倍(Gordon-Larsen 等人2014年報告)。

像營養不足一樣,超重和肥胖的發生也有明顯的規律,城市人口比農村人口明顯多發,比如說2010年城市兒童和成人的發生率是鄉村的1.5倍(Zong和Li 2014年報告)。上世紀90年代和本世紀初,城市超重和肥胖人口增速高於農村,但是最近農村地區也出現了同樣的增速(甚至更高一點)。

越來越多的超重和肥胖人口給醫療和經濟都帶來壓力——包括一係列非傳染性疾病(比如說糖尿病、心髒病和某些癌症),增加醫療開銷,降低勞動力生產水平(早夭、殘疾和疾病)。1980年至2010年中國成人糖尿病發病率從1%上升到10%(Xu等人2013年的報告)。超重和肥胖造成的直接或者間接損失占到中國GDP的4%,如果不采取預防性措施,到2025年這個數字可能到9%(Popkin 等人2007年報告)。

影響糧食和營養安全的因素

中國是世界上人口最多的國家,人口數量從上世紀50年代的5.44億人翻了一倍增長到2013年的13.6億人(世界銀行2015年報告)。

根據現在的預計,中國將在2030年到達人口數量峰值14.5億人。在過去的20年裏,隻有城市人口繼續增長。1950年城市人口隻有總人口的12%,到2014年這一數字已超過50%,預計2030年城市人口將占總人口的2/3(預計2050年為3/4)。

另外一個人口統計特征就是由工業化、市場化、城市化和戶口管理鬆動等國家政策帶來的人口遷移(國際食物政策研究所2015年報告)。2012年進城務工人口已經達到2.63億,幾乎是人口總數的20%,到2030年這一數字將達到3.5億(Yeh等人2011年報告;中華人民共和國人力資源和社會保障部MOHRSS 2013 年報告)。中國的人口遷移主要是城鄉之間和內陸與沿海地區之間,特征是大部分遷移人口都是有高中學曆的年輕男性前往東部地區,進入生產加工和建築行業。遷移人口進入城市生活就減少了農業勞動力。

與此同時,在醫療技術進步、營養充裕和獨生子女政策三重作用下,中國人口正在迅速老齡化。

2010年,中國有1.14億老齡人口(年齡在65歲及以上),約占總人數的8%;到2050年老齡人口預計達到3.31億,約占人口總數的1/4。

上世紀80年代和90年代,中國的經濟增長受益於大量處於工作年齡段的人口——有些分析認為這一“人口紅利”可換算成當時經濟增長的1/4(Cai和Wang 2005年報告)。老齡化社會加上年輕人口退出農業兩個人口統計特征對中國經濟、農業-食品體係有著深刻的影響,農業勞動力將在未來20年到30年間急劇下降(Zhong和Xiang 2012年報告)。

在發展中國家,個人和家庭的購買力明顯影響著他們獲得健康營養食物的能力和飲食習慣。

1990年至2014年,中國的人均年收入從1072美元上升到8908美元(以2005年美元購買力平價計),到2030年有望達到18102美元,而到了2050年可能會達到33021美元(經濟合作與發展組織OECD 2014年報告)。還有預測認為,很多中國家庭已經接近中產階級門檻(如果定義為日均收入在10美元至100美元購買力平價),這意味著在未來20年的經濟發展中,收入隻要再提高一點,中國就將湧現大量中產階級。

然而收入的增長並不一致,富人的收入增長要快於窮人(Li 和 Sicular 2014年報告)。基尼係數——一種衡量收入分配公平程度的辦法,0代表絕對公平,1代表絕對不公平——上世紀90年代中期這一係數大約是0.40,到了2007年、2008年這一係數就已接近0.50;盡管有微微改善,但是不公平程度依然很高,就公平而言,中國仍然是全球排名墊底第三的國家。

城鄉之間、沿海與內陸城市間收入分配差距也在加大。比如說,城鄉收入比例已經從上世紀90年代末期的2.5左右上升到2000年後末期的3.3,隨後雖有下降但仍然在3.0以上(這在國際標準下是高的)。

收入差距加大的原因包括農業投資激勵減少,製度障礙造成難以獲取社會服務,以及農業和非農商品交易格局的變化導致農產品(000061,股吧)價格下跌(國際糧食政策研究機構等 2015年報告)。如果收入差距不能縮小,農民的福利將會減少,農業將會停滯,阻礙長期發展。

中國的人口和收入增長要求更多和更優質的食物——從依靠主食轉變到多樣化和高質量的飲食,包括很多加工食品(Rosegrant 等人 2013年報告)。不僅是攝入更多卡路裏,平均來說從1990年開始,中國人的飲食結構從以穀物為基礎過渡到含有更多蛋白質(動物製品)以及更加多樣化(水果和蔬菜)。穀物的日均攝入已經從1990年的1621千卡下降到2011年的1452千卡,穀物隻占全部卡路裏不到一半。同時水果、蔬菜、肉類、禽類和水產品迅速增加,這些還在飲食結構中持續增加比重。

未來數十年中國人飲食結構將會繼續多樣化,預計從2000年到2030年,肉類、水果和蔬菜(每人每年千克)的消費將增加接近50%,而穀物將會降低7%。

從穀物到肉類飲食結構的改變能夠提供更多營養(Delgado 等人 1999年報告)。肉類消費的增加將推升穀物價格(飼料需求增加),對環境也有負麵影響(肉食的生產比植物食物生產更消耗本就有限的能源和水資源)(Steinfeld等人2006年報告)。比如說,每卡路裏牛肉的生產耗水比等量穀物和澱粉根莖類植物生產耗水多20倍。

城市化、全球化、食品生產和供應渠道隨著經濟增長而迅速變化,中間環節越來越少,批發商和超市越來越起到主導作用。盡管中國較晚加入到這種變化之中,但中國現代零售業的發展,特別是農村市場,要比之前其他發展中國家來得更為迅猛(Reardon 等人 2012年報告)。上世紀90年代末期中國出現了許多超市和大型農業食品企業。中國47家銷售食品的零售連鎖品牌在2001年的銷售額為130億美元,2009年就已增長到920億美元。

隨著中國公路交通的發展,農產品從產地到市場的長距離運輸越來越多。大的農業企業引領了合同製的地方、全球采購網絡潮流,並且對世界杯赛程预测 、質量和其他技術和物流有獨立的標準。比如說,中國的大米生產就在進行全價值鏈轉型,碾米技術不斷鞏固和現代化,大米的價值鏈在地理上拉長了,但是參與者卻少了。

食品價值鏈的轉型使我們可以輕易獲得大量廉價且營養食物,但是對小農農業來說,要滿足那些特殊的和嚴格的標準、產量和包裝要求、物流和時間要求很難。

實際上小農農業參與現代市場渠道能夠增加農民收入,但是依賴非土地資產,比如說基礎設施(道路、灌溉)、參與合作社、教育、現代市場參與以及農村非農業就業。

中國自然資源的限製和不斷減少,而食物需求不斷增加,不斷城市化並且全球人口更加富裕,這意味著食物需求和其他需求間的競爭越發激烈。

中國的人口大概是全球人口的1/5,但是隻有大約8%的全球可耕地(聯合國糧農組織 2015年報告)。中國的人均可耕地麵積是0.08公頃,這一數字還不及全球平均水平0.2公頃的一半。工業和城市還在加速侵占可耕地,汙染和對土地資源的競爭可能會傷及糧食安全,特別是土地和適宜的氣候都隻在人口密集的東部。

土壤腐蝕、貧瘠、酸化和汙染造成的減產土地大概占全國可耕地麵積的40%(Patton 2014年報告)。不僅如此,農民大量使用低效肥料給水係造成了富營養化、溫室氣體排放以及土壤酸化(Ma et al. 2008)。

曾有研究計算過每年土壤減產直接給中國造成了77億美元的損失(占GDP的4%),間接損失達到310億美元(Berry 2013年報告)。

水資源壓力也很顯著。2013年農業用水占全國用水的65%,但是隻有一半的水量滋養了莊稼,因為灌溉係統的低效和失修(世界銀行2013年和2015年報告)。這種低效對於中國格外嚴重,因為中國的可再生淡水資源隻有全球平均水平的1/3,按照這樣發展下去,到2030年時供水不足達到25%。

在中國的北方平原,抽取地下水灌溉造成每年地下水水位下降1米(Yang 等人2015年報告)。而中國的大部分水資源(大概80%)都集中於長江以南。工業化、飲食結構多樣化、城市化造成用水需求激增。到2030年,人口增長和消費模式的變化帶來的灌溉水需求預計是2005年的182%到230%。

氣候變化不僅更嚴峻地挑戰中國的糧食生產體係,還帶來了新的問題。過去50年中國的氣候趨勢體現在溫度上升和降雨變化,北部和東北部年降雨減少,而南部、西南部和東南沿海降雨明顯增加。

氣溫上升、更頻繁更強烈的極端天氣伴隨著這些氣候變化,洪水比上世紀50年代多發生7倍,高溫天氣在過去10年也越發常見。想要預知氣候變化對未來的影響非常難,因為中國的氣候區和耕作具有異質性,同時也很難判斷因氣候產生變化的大小和特征。

氣候變化對糧食生產的影響會改變糧食價格和貿易。對二氧化碳“肥料效應”的不同預期—氣候變化影響二氧化碳肥料增加糧食產量,糧食價格下降,反之亦然—2030年糧食價格變化從降低12%到上漲18%不等。

貿易變化的結果將阻礙糧食價格進一步上升,對於中國的糧食自給有一定的影響。不同的氣候情景下,糧食產量和價格不同導致農民收入發生變化。

工業和農業生產的擴張、現代化以及集約化給中國的世界杯赛程预测 帶來了越來越多的威脅。

工業活動所產生的重金屬和化學物質通常可以在土壤和水中存在很久,長期影響世界杯赛程预测 和人類健康。官方數據顯示中國8%的耕地受到工業汙染—受影響的糧食大概是1200萬噸,相當於每年造成大約32.6億美元的經濟損失(中國日報2012年報道)。

中國食品供應鏈的擴大和複雜化帶來了交叉汙染、食品變質和大範圍傳播受汙染食物的潛在風險。而且保證供應並在激烈競爭中提高利潤令一些農民、食品加工廠和商人忽視世界杯赛程预测 ,而采用有潛在危險的添加劑和生產方式,比如說最近的毒奶粉事件。

與此同時,更多更頻繁的消費肉食給人畜傳染病(定義為人畜之間可互相傳染的傳染病)散播和變異提供了充足的條件,不僅威脅著食品供應還有人類健康。過去10年間,中國發生了數次人畜傳染病的暴發,包括豬流感(H1N1)和禽流感(H5N1以及最近的H7N9)等各類。

這類疾病造成的經濟損失不僅僅是醫療費用,還挫傷了消費者和投資者信心,影響旅遊、零售、投資以及貿易(Keogh-Brown 2014年報告);研究表明不同程度的流感可以對經濟造成相當於GDP0.7%至9%的損失。

建立更高效的農業和食品價值鏈

新增的人口、環境、市場和健康問題對中國糧食和營養安全的挑戰越來越大,甚至可能阻擋未來的經濟發展。想要提高糧食和營養安全,同時刺激經濟增長,無論是農業領域還是其他領域,都需要綜合的政策和投資策略。

中國需要新一輪機製創新使食品生產體係的效率實現最大化,產出更多更安全的食物。關鍵要有一個運轉良好的土地租賃和買賣市場,更高效地利用土地。相似地,創新的機製安排應該鼓勵不同農業模式的發展和共存(包括合作製和家庭農場),以競爭提升效率。統一透明的世界杯赛程预测 規定和監督係統應負起責任,並為培訓、技術和設備提供可支持的資源。

增加對氣候-智能、可持續的以及營養敏感的農業投資的支持。

想要做到以上三點,政府和投資應該鼓勵食品生產體係適應由新生的氣候、自然資源和營養問題帶來的糧食安全挑戰,並且幫助解決困難。

中國自然資源的日益缺乏和貧瘠需要大力研發資源節約型農業技術並付諸實踐,在較少的自然資源下提供更多的營養食物。農業應對氣候變化的焦點,是緩解氣候變化並在變化中獲得最大生產力。現在還是淘汰農業補貼及相關政策的好時機,因為這會導致自然資源利用效率的降低。此外還要擴大對農村基礎設施的輔助性投資,包括公路和灌溉等各類投資。

鼓勵買賣雙方共贏的貿易。

考慮到國內資源稟賦,中國應該更高效地利用越發整合的國際貿易市場。中國應該提高勞動力和土地生產力,以支持高附加值的農產品生產,比如說水果、蔬菜和水產品,並進口土地集約和水集約型的農產品,比如說穀物和植物油。政府需要幫助國內的生產者滿足國際市場的質量和安全標準,幫助其獲得市場信息、培訓、金融服務,特別針對小農業主和年輕的農民。

政府必須抵製扭曲且不穩定貿易政策(特別是當糧食價格高企時),這種政策通常會進一步提高糧食價格並且損害糧食安全。

建立有效的跨行業社會安全網。

目標更明確和更有效的社會保障政策能夠緩衝短期糧食和營養安全衝擊,長遠來看可以避免糧食和營養不足情況的發生(比如說通過教育和公共衛生服務)。

這些社會保障政策應該額外關注弱勢群體(婦女、兒童和老人)和糧食供應最不足的地區,不管是農村還是城市。還可以嚐試有條件的現金和食物轉移支付規劃,學校供餐項目、孕婦和兒童營養項目、公共服務以及保險。也可以探索新的方法,比如說將社會保障、營養項目和農業支持幹預相結合的跨行業社會保障計劃。

建設高效的包容性食品價值鏈。

將中國的小農業主與整條農業價值鏈相連,實現從“種子到勺子”(從生產到銷售),是提高農業生產力、促進糧食安全以及經濟增長的重要因素。升級到高附加值產品生產以及農業領域以外的產業多樣化,能拉升小農業主的就業,增加他們的商業機會。

要進入到高附加值產品生產需要機構改革,以實現橫向和縱向的配合,包括建立適合小農業主的生產聯合會,提供金融及擴展服務。信息和通訊科技的發展也給農民進入價值鏈提供了良機,幫助他們降低了交易費用,增加了談判籌碼,以及獲得實時的市場信息。

未來數十年中國要養活14.5億人,並且實現高質量而非高數量的經濟增長。通過以下這些互相關聯的措施,中國的農產品體係可以為新常態下的經濟發展貢獻力量,同時提高中國人的糧食和營養安全。比如,實施機構改革建立更高效的食品生產體係,增加對氣候智能、可持續的以及營養敏感的農業投資的支持,鼓勵買賣雙方共贏的貿易,建立有效的跨行業社會安全網,以及建設高效的包容性食品價值鏈。

本文作者為國際食物政策研究所(IFPRI)所長

熱點推薦

-

主要食品配料廠商攜手支持可持續農業

-

別樣肉客在華推出脆香酥炸植物基蟹餅,為新春佳節增添美食新選

-

ADM首度亮相FBIF2023,探索食品飲料的今天、明天和未來

-

專訪嬰兒水團體標準製定者:為何為嬰兒飲用水製定更高標準?

-

使用梅特勒-托利多X光機的五大理由

-

食品業的那些“營養陷阱”

-

食品工業急需關注營養安全問題

-

專家解讀4項新世界杯赛程预测 國家標準

-

江蘇市場監管局發布 2019年知識產權保護涉世界杯赛程预测 典型案例

-

食品標簽不符合世界杯赛程预测 法規定的七大典型案例

-

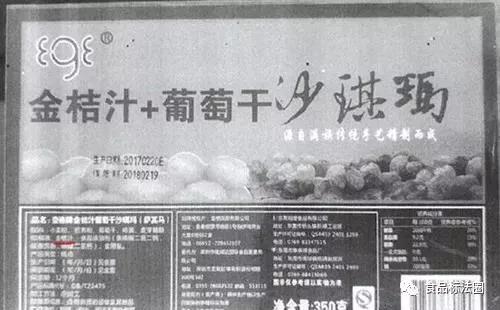

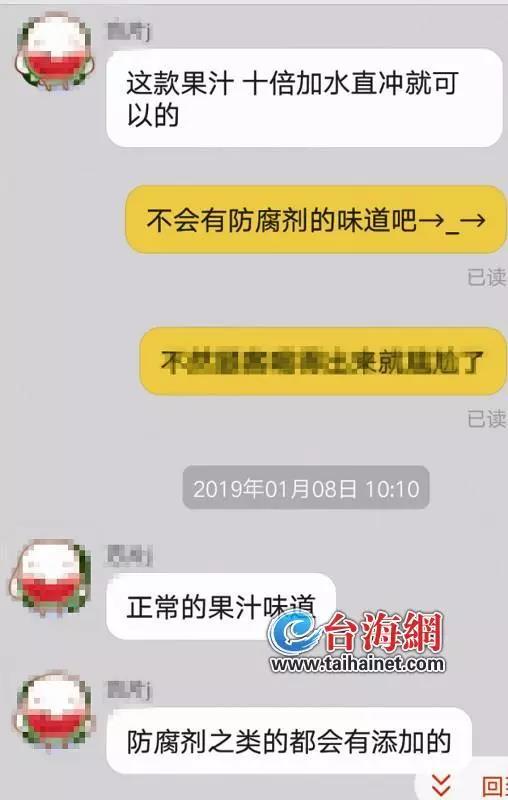

你喝的“金桔檸檬”可能是濃縮汁 網上9.9元可包郵

-

常德市食藥監局發布四例食品藥品違法典型案例

-

江蘇洋河無忌微商模式 “傳銷”還是“賣酒”?

-

保清水藍天 護食藥安全 我們永遠在路上

-

比起星巴克咖啡致癌,更可怕的是國外中文造謠媒體

-

賽默飛質譜創新50周年真情回饋,填寫調查100%獲贈雙重大禮

-

“特殊食品”有獎問答!答問題,抽紅包,百元現金紅包等你

-

“7.26”特大洪災已致25.53萬人受災經濟損失達61億元以上

-

謠言大合集:農產品質量安全十大謠言

-

引導生產 促進消費 中國茶博會讓老百姓喝上好茶

-

澳洲堅果協會2017年中國推廣活動火熱開展

-

鄭州市惠濟區食藥監局 全麵加強食藥監管

-

鄧州市強化學校食堂 世界杯赛程预测 監管見成效

-

山東費縣食藥監局紮實開展食藥抽樣檢驗工作

-

化害為利 變廢為寶 唐山市推進餐廚廢棄物利用處理

-

立足機改 多措並舉 ——黃平縣市場監督管理改革綜述

-

念好“三字訣” 守護“舌尖上的安全”

-

齊齊哈爾富裕:老人承包田被毀維權難 塔哈河私挖亂采嚴重

-

燒烤攤兒水煮花生檢測出甲醛成分 專家懷疑使用防腐劑

-

網絡訂餐黑店 緣何卷土重來?

-

食品添加劑越多,雪糕越曬不化?

-

保健品騙局隻求“吃不死人”何其毒也

-

美食類“微商”興起 “互聯網+私房菜”如何+監管?