雲南省林下三七種植成功 工程院瀾滄扶貧五年一劍

2019-10-14 15:12:36 來源: 中華網

一、金秋傳喜報

人間最美是金秋,舉國歡慶祖國70華誕之際,到處都是一派豐收的景象。

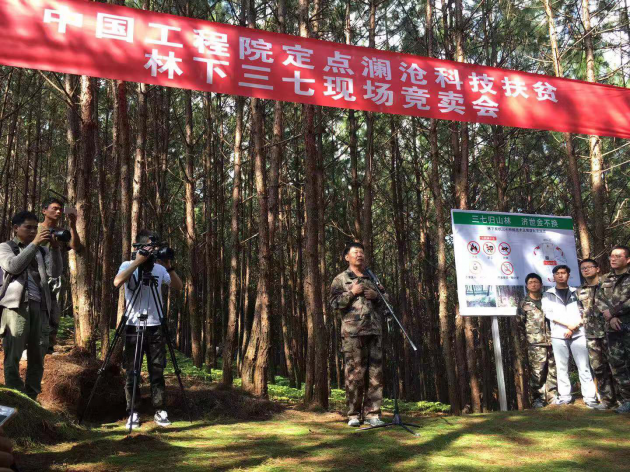

10月9日,中國工程院院士專家瀾滄扶貧工作站在雲南瀾滄舉辦“林下三七競買會”。朱有勇等7位院士及相關領導參加了這場高標準、大規模的科技扶貧係列活動。

(競買會活動現場)

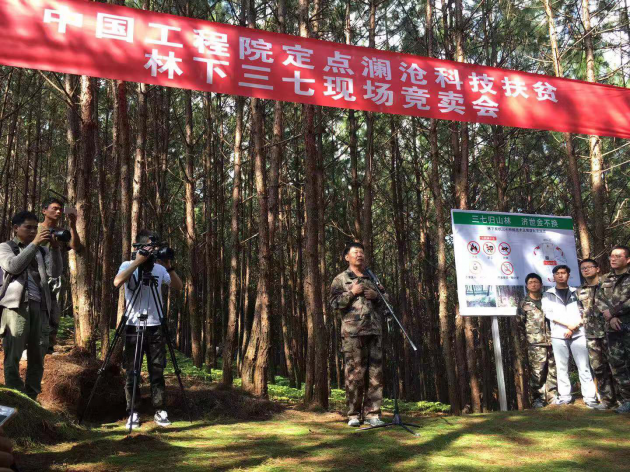

(出席活動領導及嘉賓-左五為李鬆院士;左六為朱有勇院士;右一為種植企業代表)

全天活動圍繞“扶貧”與“林下綠色產業”兩個關鍵詞展開。

在竹塘鄉蒿枝壩舉行科技扶貧技能班開班典禮,組織農民進行特色作物種植、電商經營等培訓,真正將科技扶貧與教育扶貧落到實處,授當地百姓以“漁”。

在林間地頭召開林下三七測產競買大會,聞訊趕來的商家現場激烈競拍,最終以1050元/市斤的高價拍走剛挖出土的鮮三七,這一售價折合為幹三七的話,相當於每公斤近萬元。這是傳統三七售賣以來從未有過的高價,刷新了有史以來售賣記錄。

(商家爭相購買)

下午中國工程科技發展戰略雲南研究院項目啟動,院士們齊聚一堂為當地脫貧事宜做更長遠的規劃和布局。

二、濟世金不換

三七在我國及東南亞地區具有悠久的藥用曆史,醫藥古籍《本草綱目》記載三七“能合金創,如漆粘物也,此說近之,金不換貴重之稱也”,認為三七“能治一切血病”;

清代著名醫家趙學敏也曾言“人參補氣第一,三七補血第一”。

在臨床用藥與民間使用中,三七素有“生消熟補”之說。所謂“生消”是指三七生用能活血化瘀,消腫定痛;“熟補”是指三七熟用可補血理血。

現代藥理學研究表明,三七中蘊含的三七皂苷、三七素等多種藥用成分,對人體心腦血管係統具有廣泛的調節作用,對於抗血栓、抗粥樣動脈硬化和免疫調節等均有積極作用。近年來隨著高血壓、高血脂等患心血管疾病易發人群激增,三七這株“金不換”愈顯珍貴。

然而,三七雖好但栽培過程卻極為艱難。我國著名植物病理學家、中國工程院院士朱有勇告訴記者:三七隻分布於我國西南北緯23.5°附近的狹窄地帶,並且不耐陽、不耐旱、不耐濕,對生長環境的鬱閉度、降水、海拔、土壤等都有很高要求。不僅如此,三七種植資源退化嚴重,抗病性極差,管護難度遠遠高於常規作物。更為嚴峻的是,三七存在嚴重的連作障礙,即生長過一次三七的土地多年內都無法再種植三七,因此目前可供三七種植的土地幾近枯竭,三七更是名副其實的“金不換”。

三、三七歸山林

2015年,國家脫貧攻堅的號角剛吹響,中國工程院院士朱有勇及其科研團隊便深入西南邊陲的瀾滄縣親自走訪調研,用科學的力量為瀾滄縣脫貧工作問診把脈。

朱院士長期致力於生態植保技術與生物多樣性研究。在多年的工作中,他和他的團隊發現思茅鬆與三七之間具有“相生”的特性,並以此構建林下三七種植體係,實現林下有機三七的規模化種植。

讓三七種植回歸山林,不僅是從人工封閉式生產環境向自然開放式生產環境的轉變,更是三七種植的“舍與得”。中藥材與傳統農作物不同,質量比產量更重要。為此,朱院士早在項目成立之初就定下了“不準使用一滴化學農藥,不準使用一粒化學肥料”的“三防兩不準”原則,哪怕犧牲產量,也要保住質量。

“三七的病害防治,在植保領域是一個學術難題。”朱有勇院士團隊核心成員、雲南農業大學植保學院院長朱書生對記者說,“我們曆經過很多次失敗,但朱院士一直沒有放棄,鼓勵我們一定要攻克這個難關。”

功夫不負有心人,林下三七模式及其配套生物防治技術最終獲得成功。這一創舉為中藥材提質增效與林下產業發展提供了新的路徑與範本,對我國中醫藥事業及中醫藥文化的複興具有裏程碑的意義。

當然,產業要發展,不僅要依靠先進的技術,還需要尋找到可持續運行的商業模式。為此,朱院士配合當地政府,遴選出一批優質企業與中國工程院院士專家瀾滄扶貧工作站的科研團隊一起參與林下三七項目,雲南康藝三七種植技術有限公司便是首批通過審核的企業之一。

四、創新與匠心

為此記者專訪了成功種植1000餘畝林下三七的企業代表——雲南康藝三七種植技術有限公司CEO唐雙有先生。他告訴記者,自己與周圍的親友就是三七產品的長期消費者,但一直苦於傳統三七市場亂象,找不到真正藥效好、農殘低的好三七。

所以當朱院士林下三七種植技術,以及“讓中藥材回歸山林”的指導思想提出時,唐雙有便帶領雲南康藝公司義無反顧的投資林下三七,選擇了林下種植這門低產高質的生意。這種商業模式在很多同行眼裏看起來有點“不合群”、“理想主義”,但正是這種頗具匠心精神的社會責任感讓雲南康藝對林下三七產業堅定不移。

(雲南康藝種植基地)

(雲南康藝種植基地)

隻有匠心,才有創新。在匠心精神驅引下,雲南康藝在企業內部構建了一套與朱院士林下三七種植理念相互契合生產管理模式。

與傳統農業分級承包的管理模式不同,雲南康藝把林下當做一個沒有圍牆的“生產車間”,將三七從起墒種植到水肥管理,再到病害防治等每一個環節劃分為“流水線式”的標準模塊,不同模塊專人專職,各模塊員工由村委會組織動員、公司總部集中管理並統一參加朱院士科研團隊進行的專業化培訓。此外,為了應對開放式環境的多變性,雲南康藝利用信息化技術建立了問題快速響應與夜間山地作業機製,實現各生產模塊風險1小時上報、執行方案3小時提出、緊急作業24小時不斷的高效連續作業,這一管理方式的創新確保了“三防兩不準”原則與林下三七配套種植技術在執行時既不走樣又保持足夠的靈活性,在中國山地林下種植管理上具有突破性的意義。

炎帝神農氏、李時珍嚐百草、華佗五禽戲……中醫藥是中華民族3500年燦爛文化中的瑰寶,是中國曆史傳承遺產中不可或缺的奇跡。麵對中藥在藥效及安全性的現實困境,需要有更多具有匠心精神和創新能力的科學家和企業家以振興中醫藥為己任,主動擔起推進中藥在品質改善、藥效提升、科學種植的重任。保護國粹,實現中醫文化複興。

熱點推薦

-

全十紅紅稗餅幹|中秋團圓,回家必備

-

和汪氏蜂蜜共同來普及蜂蜜結晶現象

-

拿坡海開啟西餐加盟新潮流, 大眾化家庭小西餐成未來新趨勢

-

摩購空間“霸王餐”來襲 打破傳統營銷套路帶動商家業績翻倍

-

開學季食安隱患猛增 禧雲食安開展公益行動助力意識提升

-

雲南省林下三七種植成功 工程院瀾滄扶貧五年一劍

-

肉片大叔匠心傳承,不斷滿足消費者的期待

-

藍氏物語 源自北緯30°的漿果新物種

-

漫味龍廚撐起小龍坎火鍋的舌尖版圖

-

立秋以後廣東人都在吃啥?

-

兩隻老虎引爆賀歲檔!國潮高顏值哈弗F5嗨翻90後!

-

健麗失敗案例(內路去眼袋)擺脫眼部顯老又沉重的包袱

-

如意菜飯:孩子不愛吃青菜,這樣做試試看?

-

中國農墾首次亮相德國科隆國際食品博覽會備受關注

-

到秋糖找策劃公司 看過視道再做決定

-

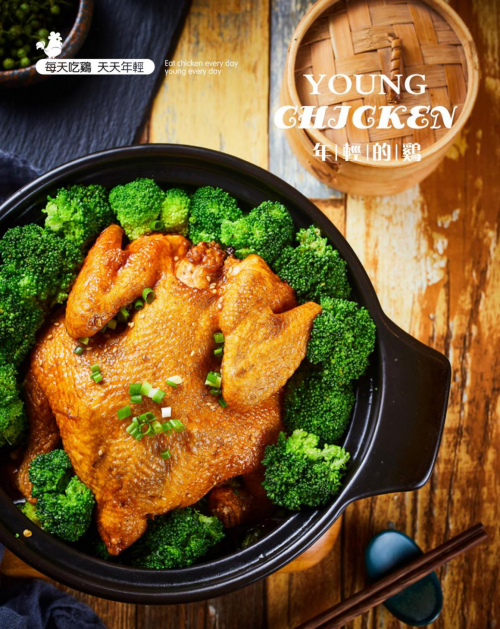

年輕的雞:投資新手看過來,這個“雞”會千萬要把握住!

-

家用吸塵器哪個牌子好?這三個功能才是最值得關注的!

-

ioma艾歐碼加持旅途高光時刻

-

愛氏媽媽上韻奶粉布局品牌傳播全媒體矩陣,打造品牌最強音

-

男性精蟲逐年減少超50%,九易堂新品來助你死灰複燃!

-

馬來西亞燕窩受歡迎 正典燕窩天貓淘寶銷售領先

-

肖戰生日,粉絲重金包下酒店巨型廣告應援

-

伊利塞納牧,有機奶粉和普通奶粉的區別

-

鍋先森台灣鹵肉飯加盟多少錢

-

對於如何養生這件事,天貓小黑盒有了新方案

-

來伊份上市三周年感恩回饋,開啟花式寵粉模式

-

重慶江北機場!塞納左岸咖啡加盟店再次競標機場!

-

早餐要吃好,都市白領首選港榮蒸蛋糕

-

我國廢舊玻璃製品回收率低 專家建議玻璃瓶強製回收應立法

-

紅星二鍋頭攜手電影《攀登者》,展現大國崛起之姿