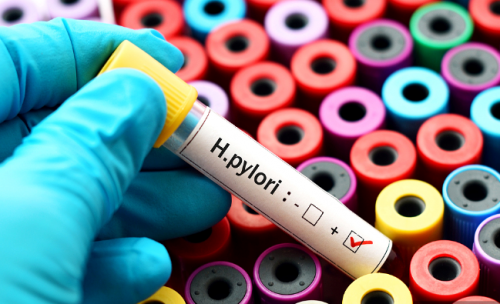

美國最新研究顯示:隻有成功根除幽門螺杆菌,才能降低胃癌風險

2020-01-02 17:40:44 來源: 中華網

胃癌在我國屬於高發性癌症,而全球每年新增胃癌患者和每年因胃癌死亡患者一半來自中國。而其中預防治療幽門螺杆菌感染是降低胃癌發生率的關鍵。

在美國,幾乎所有關於胃腺癌的研究都依賴於國家癌症數據庫,其中不包括幽門螺杆菌(Hp)感染的數據,而Hp是胃癌最常見的危險因素,也是世界衛生組織確定的一類致癌物。

最新發表在Gastroenterology《胃腸病學》雜誌的一項研究收集了大量美國患者的數據,從研究背景、方法、得出的結果和結論這幾方麵來評估Hp感染後非近端胃腺癌的發生率和危險因素,並確定治療和根除Hp感染如何影響癌症的風險。

該研究發現特定種族以及吸煙的Hp感染者患胃癌的風險明顯增加,對於Hp的治療結果,唯有成功根除Hp病菌後,才能降低Hp感染者演變胃癌的風險。從1994年1月1日至2018年12月31日,此研究收集了美國退伍軍人衛生管理局診斷為Hp感染的371813名患者的數據,患者中位年齡62歲,92.3%為男性。

主要結論是檢測到Hp感染後30天或更長時間,被感染者診斷為遠端胃腺癌的幾率。研究主要發現:

1、Hp感染後5、10、20年,癌症的累積發病率分別為0.37%、0.5%和0.65%;

2、癌症相關因素包括:發現Hp感染時年齡較大、黑人/非裔美國人、亞裔、西班牙裔或拉丁裔及吸煙史;

3、女性患胃腺癌風險較男性低,SHR為0.52;

4、根據血清抗體陽性診斷Hp感染的患者,患癌風險也較低;

5、Hp感染患者即便接受治療,患癌風險仍然升高(SHR為1.16),但成功根除Hp後患癌風險降低(SHR為0.24)。

感染了幽門螺杆菌不是一定就會得胃癌,但能肯定的是,及時根除幽門螺杆菌可以有效降低胃癌的風險。

我國山東地區開展的一項大型研究發現,根除幽門螺杆菌後隨訪 15 年,胃癌的發生率減少了39%,因此,根除幽門螺杆菌是目前極為重要的胃癌預防措施。在Hp感染者的治療中,目前以四聯抗生素用藥為主,有些患者成功根除,再次檢測為陰性。但隨著Hp抗生素耐藥性的增強,根據最新的數據,有50%-90%的患者治療失敗,沒有完全根除病菌。

對這些根除失敗的患者,目前緊要關頭的是要找出抗生素結合其他途徑提高根除率的“新路徑”,而幽門螺杆菌卵黃抗體(Hp-IgY)是配合抗生素聯合治療,實現根除Hp“新路徑”重要的探索方向之一。

“新路徑”的提出,是國內Hp診療重量級專家、北大第一醫院胡伏蓮教授在2011年第六屆“全國幽門螺杆菌及消化疾病診治臨床論壇”後正式提出了“幽門螺杆菌治療新路徑”。

而關於“新路徑”中某些策略實際早已有臨床研究報道。胡伏蓮教授介紹:隨著幽門螺杆菌研究的深入,抗生素使用範圍的擴大,幽門螺杆菌耐藥率逐漸增加,使其根除率越來越低。通過近17年推出的五版共識內容可見一斑:從1999年的海南共識,一直到2016年第五次共識,五版共識推薦的Hp治療方案從三聯變為四聯,療程從7d(天)、10d(天)增至14d(天)。

近些年,作為“新路徑”重要的方向,國內外學者開始研究針對幽門螺杆菌的卵黃抗體(Hp-IgY),探索其對幽門螺杆菌感染的治療作用,卵黃抗體(IgY)大致會通過以下機製清除或抑製黏附於人體胃黏膜上皮細胞表麵的幽門螺杆菌:

第一、直接黏附於細菌的細胞壁上,改變細菌細胞的完整性,直接抑製細菌的生長;

第二、黏附於細菌的菌毛上,使之不能黏附於胃腸道黏膜上皮細胞;

第三、部分卵黃抗體在胃腸道消化酶作用下,降解為可結合片段,這些片段中含有抗體的可變小肽部分被腸道吸收進入血液後,可與病原菌的黏附因子結合,從而使病原菌不能黏附於胃上皮細胞而失去致病性。

還有很多患者無法開展傳統四聯抗生素治療,這其中包括不能耐受藥物特別是抗生素的不良反應、對藥物過敏、因為原有基礎疾病而不宜接受抗生素治療的,以及特殊人群(如老年人、兒童、孕產婦等)在某些時期或者狀態下不宜采用抗生素治療等。Hp-IgY給這部分特殊Hp感染者進行根除病菌提供了途徑和條件。目前國內Hp-IgY應用的代表性產品是蘭幽咀嚼片。

文獻來源:

Risk Factors and Incidence of Gastric Cancer After Detection of Helicobacter pylori Infection: A Large Cohort Study,10.1053/j.gastro.2019.10.019 ,10-22, Articl

熱點推薦

-

全十紅紅稗餅幹|中秋團圓,回家必備

-

和汪氏蜂蜜共同來普及蜂蜜結晶現象

-

拿坡海開啟西餐加盟新潮流, 大眾化家庭小西餐成未來新趨勢

-

摩購空間“霸王餐”來襲 打破傳統營銷套路帶動商家業績翻倍

-

開學季食安隱患猛增 禧雲食安開展公益行動助力意識提升

-

美國最新研究顯示:隻有成功根除幽門螺杆菌,才能降低胃癌風險

-

在天貓讀懂95後的口味癖,小包裝高顏值受捧 | CBNData報告

-

“玩趣”已成為線上零食下一個主戰場 | CBNData報告

-

光明乳業:產品全麵煥新 品牌“鮮活”升級

-

中貿·2020安徽、山東、江蘇酒業博覽會來襲,帶您輕鬆玩轉酒業圈

-

冉冉升起的酒類展會新旗幟——中貿酒博會

-

助推農業變革發展 九曳供應鏈入選“2019未來農業食品100強”

-

美國酸櫻桃引領烘焙新時尚

-

閃耀2019!完達山築夢2020“雙百億”戰略

-

京呼高鐵賦能烏蘭察布酸奶與冰雪旅遊經濟發展

-

健麗院長張晉寶去眼袋有風險嗎?真人案例

-

新年放心吃麵 專家:方便麵不需防腐劑

-

EASCOR熱心慈善,時刻探究企業創新之路

-

袁米榮膺天貓2020美食盛典年度標杆品牌 袁米兒童胚芽米廣受讚譽

-

小白心裏軟榮獲年度食品行業影響力品牌

-

康師傅飲品攜手東方衛視2020年一起跨年!

-

十四屆冬運會開幕在即,蒼茫謠芥花油為運動員保駕護航

-

燕之屋榮膺“阿裏健康&天貓醫藥2019年雙11複盤商家大會”滋補行業

-

年輕人養生首選,森蜂園椴樹蜜怎麼樣

-

北京奔馳構築特色黨建路 引領高質量增長

-

聚焦輕型消費場景,歡度酒重新定義年輕酒水市場

-

來自故宮的年貨美食?京東超市年貨節,年味美學潮我看

-

元旦陪你跨年的牛排家,就在深夜溫暖你的心

-

奧買家全球購杭州大悅城店近日開業,奧買家雙線購迎來3.0模式

-

回家搶票難?新年自駕遊?沒那麼多錢?瞄準新年救星哈弗F5就對了